Dicen que antes “éramos felices y no lo sabíamos”. Pero de poco sirve anclarse a tiempos viejos que nada tienen que ver con los de ahora. Eso lo sabe bien la gente de aquí porque, aunque “la cosa está mala”, sigue siendo la gente de aquí: la que se quedó o la que llegó no hace tanto y no pretende irse.

Tan dura es la renuncia como la permanencia, cuando se vivieron los “tiempos viejos” en que se llenaban camiones con pescado y se cobraba hasta cuatro veces lo que se cobrará este mes y el siguiente.

Hay hombres que llevan en este lugar más de tres décadas o, lo que es lo mismo, la mitad de su vida. Si de algo saben es de “tiempos viejos”, de tiempos “mejores”.

Y es que, hasta hace dos años, la Unidad Empresarial de Base (UEB) René Ramos Latour –del municipio de Bartolomé Masó– se encargaba de la cría intensiva más que de la reproducción de peces. Cuando en 2023 escaseó el pienso, hubo que invertir los planes. Pero, de todos modos, se produjeron 26.2 millones de alevines (peces recién nacidos): 1.8 por encima de lo planificado.

Acuipaso –como se llamó desde siempre, pese a nombres largos– es la mayor estación de alevinaje de Granma y la segunda más grande del país; la encargada de producir alevines para la cría intensiva en estanques y la “siembra” de las 11 presas existentes en la provincia.

De los 14.8 millones planificados para 2025, solo 5,4 han podido producirse. El plan anual se redujo en 13.2, tomando el anterior como referencia. “Se sembró un poquito en la presa Bueycito y otro en Cauto del Paso, pero esta última necesita, al menos, diez millones para ella sola. Imagínese”, dice Isidro Beltrán León, director general de la Empresa Pesquera de Granma (Pescagran).

La captura –que contempla tanto la pesca en embalses como esa más controlada que se hace del estanque a una nevera– tampoco es algo de lo que podamos estar orgullosos.

Pese a su reducción continua, ha sido imposible cumplir el plan. Y de él depende que las 24 pescaderías de Pescagran –entidad a la que se subordina Acuipaso– provean a la población con “conformados” a partir del pescado: picadillo condimentado, croqueta, filete…

Tiempos atrás se defendió la cría intensiva y extensiva de peces como una forma breve y sustentable de producir buen alimento para el pueblo. ¿Qué pasa en los tiempos “de ahora”?

Dos corrientes

Son 52 estanques de tierra dispuestos en 46.9 hectáreas, más 164 piscinas de hormigón con 200 metros cuadrados cada una. De lo que se alcanza a ver a lo que no, hay en total unas 50 hectáreas.

A la entrada solo existe la garita, con un guardia que no sabe qué más hacer para que el tiempo se desboque, y siete trabajadores chapeando los bordes enyerbados de uno de los estanques.

Más adelante están las oficinas, algunos camiones, un comedor obrero y el área de reproducción de ciprínidos: cuatro incubadoras paralelas entre sí, con no sé cuántos huecos, túneles, mallas pequeñas, tuberías, y el sonido de un esquelético chorro de agua.

Sentado al fondo se ve a Rafael González Torres. Es criador aquí desde hace 32 años. Probablemente sepa más de esto que de lo que puede recordar de sí mismo.

Cuenta que pescan “al animal” en los estanques y le inyectan hormonas para inducir el desove. Extraen a las hembras los huevos y a los machos la esperma. Ambas materias se juntan en el agua hasta lograr la fecundación. Al cabo de horas, los huevos eclosionan, y salen unas “larvas” milimétricas que, para completar el desarrollo de todos sus órganos, se alimentan del “saco vitelino” provisto por la madre.

“Siete días, cuatro criadores y dos técnicos” son necesarios para completar este ciclo. Luego, con el cuidado que requieren las cosas recién nacidas, los alevines se trasladan a estanques de tierra, dentro de unas bolsas plásticas “que vienen pa´ eso”. Allí se les da alimento complementario, además del zooplancton y el fitoplancton que ya se han generado en el agua, obra también de la intervención humana.

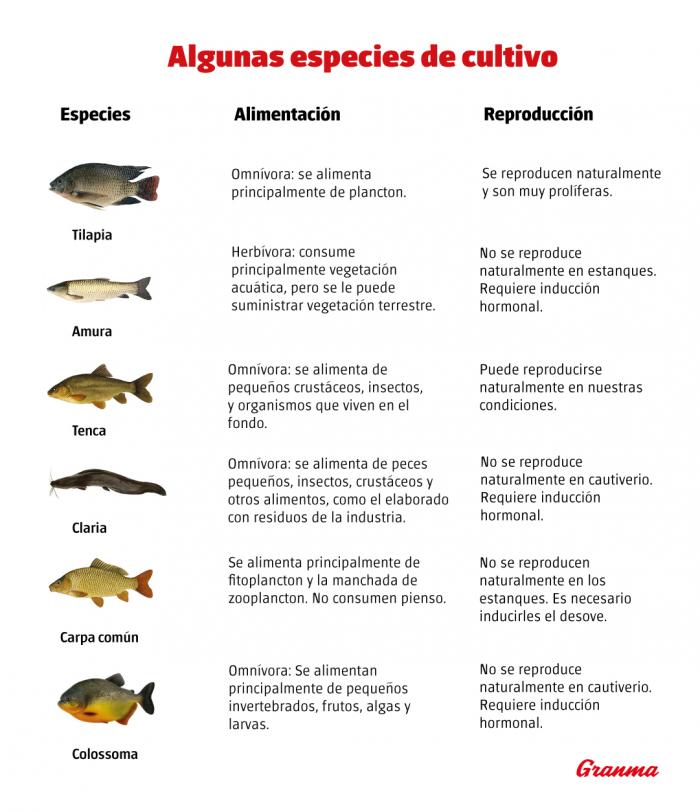

Como ciprínidos cuentan la tenca blanca y la manchada, la carpa común, la amura y el labeo. Según el documento técnico La Acuicultura: La Revolución Azul (2024) –elaborado por la Empresa de Desarrollo de Tecnologías Acuícolas–, todas esas especies fueron introducidas en Cuba hace más de tres décadas.

Alejandro Socarrás Peña, quien lleva casi el mismo tiempo de técnico en la nave de reproducción de ciprínidos, dice que “estos animales vienen de ríos caudalosos, de Asia y Europa. Allá el macho le cae atrás a la hembra dándole golpecitos en el abdomen hasta sacarle los huevos e inmediatamente los fecunda”.

Es por ello que, a excepción de la carpa común, los ciprínidos no se reproducen por sí solos en estanques. Necesitan una corriente de agua constante, “porque, cuando los huevos se riegan, es esa presión la que los hace eclosionar”. De lo contrario, lo más seguro es que nazcan mal o no nazcan.

Aquí, las incubadoras están preparadas para eso, pero con la falta de corriente eléctrica pareciera no existir mecanismo alguno.

El alivio ha sido un grupo electrógeno que se instaló hace algún tiempo. Aunque, para completar un ciclo, “hay que tirarle más de 700 litros de combustible, y esos no se tienen en todo momento”.

Por lo general, al mes son “dos partidas de 600 litros o menos”. El resto se vence en las tarjetas porque, como dice Isidro: “combustible en físico es lo que no hay”. Y si solo fuera el grupo electrógeno, “pero es fangueo, bombeo, traslado”…

Baja natalidad

Pasan las diez de la mañana. El agua verde y turbia se alborota. Un cardumen de clarias deviene manada de elefantes al más mínimo puñado de pienso. Les brilla el lomo y la boca se les abre a fin de devorar ya cualquier cosa. “Esos bichos comen lo que tú les tires”, asegura Rudisnel Santos Núñez, director de Acuipaso.

Son unos 20 estanques de hormigón, al lado de todo lo administrativo. Pocos están en uso. Las clarias habitan tres de los últimos, no en grandes poblaciones. El primero tiene hembras y machos de tilapias que, según Alejandro, “ya pasado mañana deben echar larvitas”.

En el resto del terreno coexisten estanques vacíos, con mala yerba o el concreto cenizo de engullir tanto sol. De los que contienen agua, ninguno está lleno. Ninguno de los de hormigón. Ninguno de los de tierra. Todos tienen un metro de profundidad. “Se necesita un día entero de corriente para llenar una hectárea”, y varios son de una y pico, dos, y hasta más.

Al día, solo la ponen unas tres horas. Por medida se tomó “rellenar los que ya están en uso”. Porque el grupo electrógeno no da para tanto. “Las bombas de llenado son inmensas. No cualquier corriente las mueve”, explica Isidro.

La campaña de este año arrancó tan bien que pensaban obtener unos 16 millones. “El 15 de febrero estábamos tocando la campana, con la fangueadora ‘metía’ en donde tenía que estar. Lo que nos mató fue la falta de oxígeno”. Más bien, a los alevines.

“Al bajar el nivel de agua en los estanques, les falta el oxígeno y mueren, desaparecen completicos”. Hace menos de 30 días se trasladaron los “283 000 que quedaban”.

La comida

Son bolas diminutas y anaranjadas. Más de 20 ingredientes, según el saco. “El pienso que ocupan estos animales debe tener todo lo que lleva, lo que necesitan”, dice Rudisnel.

“Una vez se les aplicó pienso alternativo hecho con polvo de arroz, hojas de mango molidas… y no funcionó. Las tilapitas fueron así” –y separa, por diez centímetros de aire, una mano de la otra.

“En algún momento”, se lo compraron a la Empresa Pesquera Industrial de Granma (Epigran), más ligada a la plataforma marina. “Ese era de aquí, no importado; pero salía más caro que si lo hubiera sido”.

De todos modos, “el pienso no es problema”. Tienen el necesario, tanto para esta estación como para La Cascada –granja anexa, donde se desarrolla actualmente el plan de ceba de tilapias.

El de aquí se lo compraron a la mayor camaronera del país, Calisur, en Río Cauto. Bueno, se lo cambiaron por larvas para “siembra”. Y ahora es una deuda pendiente, “debido a la situación”.

Por si fuera poco, estos animales no viven solo del pienso. Algunas de las especies no lo comen, sino que se alimentan de fitoplancton, zooplancton, vegetación y bentos (pequeños organismos acuáticos que viven en el fondo).

Campaña tras campaña, los estanques deben prepararse “como para sembrar arroz”. A la tierra se le da “picadora y fangueadora”. Luego se fertiliza con “urea, nitrato, cal viva”, y se le vierte materia orgánica para mejorar la “base alimentaria natural” del agua.

Cada estanque tiene tres hileras de “palos” en una esquina que, con el borde de la tierra, forman un cuadrado impreciso. Ahí se deposita más materia orgánica: “vacaza, gallinaza, cerdaza” o, dicho de otra forma, estiércol de vaca, gallina, cerdo. De esas, “la buena de verdad es la gallinaza”. Todas las granjas avícolas del municipio y sus alrededores cerraron, pero “eso hay que buscarlo donde sea”.

La están trayendo de una ubicada en La William, en Bayamo, a 48 kilómetros. “Antes se recogía con un cargador, pero ahora, como no dan mucho combustible, hay que palearla con hombres”. Consecuentemente, la que cargan es menos.

La vacaza se consigue aquí en Masó, igual que la basura de arroz que comen las clarias. A “esos bichos” se les nutre además con desperdicios de la industria: en su mayoría, cabezas de pescado traídas desde Bayamo. “A los residuos les echan ácido, miel, y los pasan por un molino”.

Claro, “la inestabilidad en la pesca choca con ese proceso. Agosto fue el mes más seguro en cuanto a suministro de combustible. Cogimos 70 toneladas de pescado. Pero, a veces, entra poco. Y lo que más lleva es el traslado de donde se pesca a la industria y de la industria a los puntos de venta”, aclara Isidro. Sin combustible para los camiones no pueden tirarse redes al agua.

Ingravidez

Dice Isidro que esta es la única estación de alevinaje en toda Cuba donde el método de llenado funciona con corriente eléctrica. Por eso, desde 2024 se aprobó un proyecto que, según alardean, sería “la maravilla de Acuipaso”.

Consiste en llevar el agua por gravedad desde la presa Paso Malo –en el mismo municipio– hasta la granja El Cerro, dependencia en la que “no se está trabajando hace años”. Son 12 hectáreas con estanques de tierra y el privilegio de estar más próximas al embalse.

Aunque lo mejor sería que el agua llegase hasta este lado de Acuipaso, lo más seguro es que eso no suceda nunca. De la presa a El Cerro se entrometen “uno o dos kilómetros”. Hasta aquí, son alrededor de ocho. Isidro aclara que “hoy no hay respuesta de los ministerios, y eso lleva cemento, combustible…”.

Los tubos negros y gigantes, que sirven de entretenimiento a ovejas bajo la mata de mango, constituyen “el 50 % de las conductoras” necesarias para el invento. Sin embargo, “dicen que van a importar unas bombas solares”, y esta estación entra en la lista de prioridades.

Ojalá entrase en listas similares para el Ministerio de la Construcción o el propio. Tal vez así, el problema del agua dulce sería resuelto sin fecha de caducidad y, con él, la escasez de pescado y sus “conformados” en las pescaderías del territorio. Quizá, hasta podría exportarse a otras provincias, como se hizo antaño.

Además, los “trabajadores viejos” hablan de una rueda que generaba energía en el canal más cercano: una minihidroeléctrica que existió hace mucho y que ahora podría echar a andar las incubadoras.

“Estamos en contacto con la Empresa de Fuentes Renovables de Energía, para ver si nos da capacitación. Porque para eso hay que calcular la velocidad del agua, ver cuánto generaría, si es posible o no”, explica Rudisnel. Sin embargo, lo único que puede dilucidarse es que a la gente de aquí ganas de hacer no le faltan.

Hibridación

Hay una planta de hielo parada por “cinco balones de freón r-22, que no aparecen por ningún lado”. Pretenden vincularse con un trabajador por cuenta propia, de Bayamo, que tiene “el conecto afuera” y capacidad para importar lo que se necesita.

De cada producción, una parte se destinará a la empresa. Lo mismo que con la mipyme que puso el pienso para la ceba en La Cascada. A ellos pertenece el 80% de la captura, el resto va a la industria. “Es mejor poco que nada”.

En El Cerro pasa ídem. Con tal de utilizarla en algo, “se le dio a algunos trabajadores para que cultiven arroz, porque tienen la oportunidad de cuando llueve y eso”. Como diría el Director: “deben inyectarnos el 20 %, poniendo ellos todo”.

Los estanques 1 y 45 “también fueron sembrados de arroz para el autoconsumo de la empresa, y los trabajadores vinculados ganan una parte”. Aunque dice Isidro que eso “no va a pasar más. Vamos a hacerlo con cultivos de ciclo corto: pepino, frijol, calabaza…”.

“Pasa que, cuando tú das un estanque de esos para sembrar arroz, ahí están el interés personal del trabajador y una inversión de dinero grandísima. El día que entre agua a la estación, ¿va a ir para el estanque de nosotros? Ellos van a proteger su arroz. El poquito de agua que se bombee va a ir para allá. Entonces, es mejor evitarlo. Porque, aunque den el 20 %, el otro 80 % es de ellos, y son miles de pesos o millones”.

Depredadores

“Mira a las corúas de guardia”, dicen. Son unos pájaros esbeltos y ennegrecidos que, a cada rato, se dan banquete con los alevines o cualquier otro pez, de talla mayor, que aún les quepa en el pico.

Pero estemos claros, aquí “hay depredadores de todo tipo”. Con más de 50 hectáreas a la desbandada, “en una noche pueden entrar hasta diez o 12 gentes”.

Sucede que, de las 141 plazas aprobadas para la empresa, 121 están cubiertas. Consecuentemente, de las 25 que corresponden al “cuerpo de Seguridad y Protección”, vacantes hay 17. A eso se debe la “guardia obrera”, de seis de la tarde a ocho de la mañana.

Lo que pasa con esos puestos es que “ya la gente tiró los números. Cuida una carreta de arroz y se busca 8 000 pesos. Aquí los 2 300 son mensual. Esa es la desmotivación que tiene la tropa: no llega dinero al bolsillo. El trabajo político puedes adoptarlo un día, pero ¿y la comida? Es complicado. Lleva sacrificio. Lleva permanencia”, expone Rudisnel.

Esos 2 300 pesos son los mismos que cobran todos los trabajadores vinculados a la producción. Cuenta Alejandro que “en 2023 ganaban hasta 17 000 pesos porque ‘entre más se produzca, más se gana’”.

Pero ahora, como dice Yuniesky Rosabal Rosa –director de Servicios Generales–, “sin corriente y sin combustible, no somos nada”. Su alegato es tan corto como preciso.

Por suerte, la empresa “no cierra con pérdida ningún mes, gracias a producciones alternativas: alquiler de transporte y equipos agrícolas, labores de autoconsumo, arrendamiento de tres pescaderías”…

Según Rudisnel, “los directos a la producción vienen bien poco. Asumen tareas determinadas, como la de chapear. Si trabajan hasta las 12 del día, a esa hora firman. La cuestión es no pagar sin respaldo productivo, a raíz de la situación financiera del país”.

Anestesia local

Hace unas semanas “hicimos una propuesta para que nos pusieran 12 horas diarias de corriente durante, al menos, diez días. Con eso podríamos llenar, aunque sea, cuatro estanques”.

La cuestión es que, para dar energía a esta estación, hay que dársela también a una mitad de Masó. Y eso, para los tiempos que corren, sería como “presumir de lo que se carece”.

No obstante, desde el lunes hasta el domingo –posterior a la visita de Granma–, Acuipaso tuvo “12 horas continuas” de corriente. Siete días para un ciclo reproductivo de ciprínidos.

Con las larvas obtenidas, pretenden alcanzar un millón de alevines. Sumándolo a la producción actual, sobrepasarían los seis millones. Pero ni siquiera alcanzarían la mitad del plan previsto. La anestesia dura poco. Lo que se necesita es la cura inmediata.

Pronóstico

Quién sabe cuántas veces han visto las mismas cosas: la red con pequeños bultos amarillos y livianos, la herida que el último pez les hizo en cualquier parte, las arrugas que le sobrevienen al agua cuando ellos la atraviesan, la orilla, montañas deformes, algo de fe… Llega a ser extraño que aún se asombren. Llega a ser hermoso.

Y, aunque no lo saben, el uniforme delata la costumbre. Botas de goma o, si acaso, un par de zapatillas viejas; viejas como los pulóveres. Siempre algo que vaya de la cintura al tobillo y, de ser posible, una camisa mangalarga. Esta última, si es de las verde olivo, mejor. Duran más. En lo adelante, los que no traen gorra andan con sombrero de yarey.

Desde la orilla, Alejandro suelta los puñados de pienso. No es mucho el alboroto, pero servirá de advertencia. Tres de “los muchachos” se meten al estanque, con el sigilo de quien no cree en apuros ni predicciones. La línea de agua les nace unos centímetros por encima de la cintura. Mutando, les llegará al pecho.

Abren la trampa negra con algunos remiendos y, poco a poco, desandan hasta esta orilla. “Cuando vino el Presidente ‘namá’ cayeron dos, porque cuando ellos están llenos, como que se entierran en el fango de abajo”. Pero no, no ha sido así esta vez.

Los que pudieron saltaron fuera. Los que no, ahora conforman este bulto de escamas y bocas abiertas, respirando un oxígeno que les desagrada. Son, mayormente, tilapias machos: lo mismo rojas y áureas, que gift (tilapias mejoradas genéticamente).

Hay ejemplares intrusos. Porque, con eso de los robos, “es mejor tener reservas”. Los hombres empapados, a modo de exposición, enseñan alguna que otra tenca, alguna que otra carpa, y un colossoma que, por lo que pesa y ondea, no logran que se esté quieto.

Al rato, cuatro hombres se han vuelto siete. Quizá, ocho. Y entre un “Mira, esa tenca está buena para un ‘aporreao’” y un “Dale, que esto va a salir por el periódico”, alguien por ahí reflexiona: “Buueeno, ahora sí que los bandidos nos van a caer arriba”.

(Tomado de Granma)